Caritas-Forum 2023

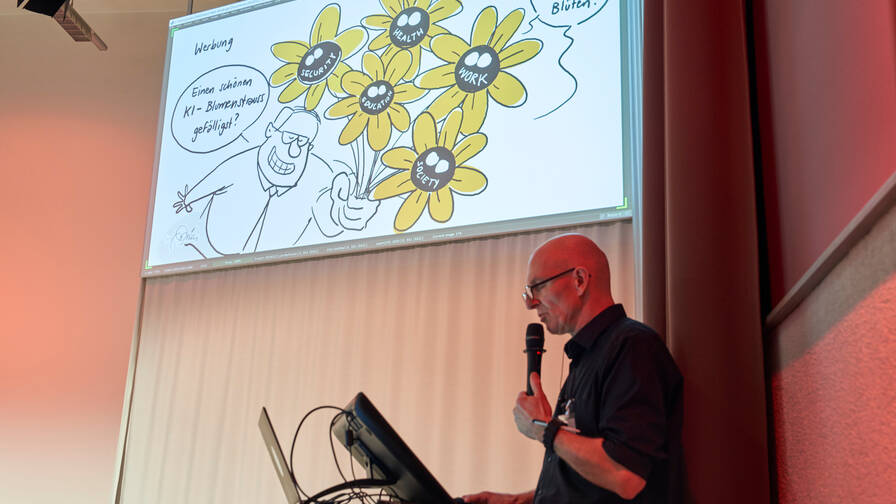

Am Caritas-Forum in Bern setzten sich fast 300 Fachleute mit den verschiedenen Formen sozialer Ungleichheit und ihren Wechselwirkungen mit Armut auseinander. Aktuelle Faktoren wie die Klimakrise, der unkontrollierte Einsatz von Algorithmen, strukturelle Missstände und Bildungsdefizite verstärken oder verfestigen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Armutsbetroffenen. Problemstellungen wurden analysiert und Lösungsansätze aufgezeigt.

Nicht nur weltweit, sondern auch in der Schweiz steigt die soziale Ungleichheit. Befeuert wird sie durch massive Vermögenszuwächse bei den Reichsten, stagnierende Löhne und derzeit vor allem durch die Teuerung. Es trifft besonders die Ärmsten und die untere Mittelschicht. Eine effektive Familienpolitik könnte dazu beitragen, mittelfristig die Ungleichheit von unten zu bekämpfen.

Klimapolitik und Sozialpolitik müssen Hand in Hand gehen, wenn eine Prekarisierung der Verliererinnen und Verlierer der Klimaerwärmung vermieden werden soll. Menschen und Haushalte mit tieferen Einkommen verursachen deutlich weniger CO2-Emissionen als besser gestellte, sind aber im Bereich der Arbeit, des Konsums, der Mobilität sowie der Gesundheit ungleich stärker von der Klimaerwärmung betroffen als Menschen und Haushalte mit mittleren und höheren Einkommen. Verschiedene Beiträge gingen auch auf strukturelle Ungleichheiten und neue Diskriminierungen ein.

Interview mit Carlo Knöpfel

25 Jahre Sozialalmanach, 25 Jahre Analysen der sozialen Schweiz

Weitere Informationen

Kontakt

Fabian Saner

Fachstelle BildungCaritas SchweizAdligenswilerstrasse 15

Postfach

CH-6002 Luzern

+41 41 419 22 41fsaner@caritas.ch

Titelbild: Ist der Kuchen richtig verteilt? © Flyer Caritas-Forum 2023